En el sector de la construcción y la gestión de edificios, la eficiencia energética se ha convertido en un objetivo estratégico. No es solo una cuestión de ahorro económico, sino también de sostenibilidad y cumplimiento normativo. En Europa, los edificios son responsables de alrededor del 40 % del consumo de energía y de un tercio de las emisiones de CO₂. Este panorama ha impulsado la búsqueda de modelos constructivos más avanzados, entre los que destaca la arquitectura pasiva.

Este enfoque no se limita a instalar sistemas de climatización más eficientes o a añadir paneles solares. La arquitectura pasiva propone un cambio de base: diseñar y construir edificios que mantengan un confort interior óptimo durante todo el año con un consumo energético mínimo.

Qué significa construir un edificio pasivo

El estándar internacional más reconocido es el Passivhaus, surgido en Alemania a finales de los años 80. Este define criterios claros y verificables:

- Demanda máxima de calefacción: 15 kWh/m² año.

- Demanda máxima de refrigeración: 15 kWh/m² año.

- Consumo energético total (climatización, agua caliente, electricidad): ≤ 120 kWh/m² año.

- Hermeticidad: máximo de 0,6 renovaciones de aire por hora a 50 Pa (ensayo Blower Door).

Cumplir estas condiciones supone reducir entre un 70 % y un 90 % la energía necesaria para climatizar un edificio respecto a una construcción convencional ajustada únicamente al Código Técnico de la Edificación (CTE).

Principios técnicos fundamentales

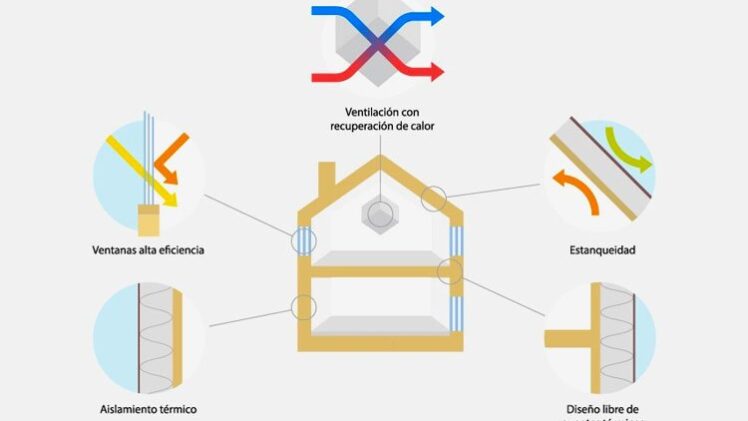

La arquitectura pasiva se basa en cinco pilares constructivos que trabajan de forma conjunta:

- Aislamiento térmico: envolventes con espesores que superan los 20 cm en fachadas y cubiertas, logrando valores de transmitancia térmica (U) inferiores a 0,15 W/m²K en zonas frías.

- Eliminación de puentes térmicos: diseño de encuentros constructivos con un coeficiente lineal ψ ≤ 0,01 W/mK, evitando pérdidas de calor y condensaciones.

- Hermeticidad al aire: sellado de juntas y encuentros con membranas y cintas específicas, verificado mediante ensayo de presurización.

- Ventilación mecánica con recuperación de calor (VMRC): sistemas con rendimientos superiores al 75 %, que renuevan el aire sin pérdidas de energía y mejoran la calidad interior al filtrar partículas y alérgenos.

- Aprovechamiento solar y diseño bioclimático: orientación de huecos, protecciones solares y elección de vidrios con factor solar (g) adecuado para cada clima, maximizando ganancias en invierno y reduciéndolas en verano.

Beneficios medibles

Los edificios pasivos ofrecen ventajas tanto para quienes los habitan como para quienes los gestionan:

- Confort térmico constante, con temperaturas interiores entre 20 y 25 ºC en invierno y 23 y 26 ºC en verano, sin variaciones bruscas.

- Reducción del consumo energético, con facturas de climatización hasta un 90 % más bajas.

- Calidad del aire interior mejorada, gracias a una ventilación constante que mantiene concentraciones de CO₂ por debajo de 1.000 ppm.

- Aislamiento acústico superior, con atenuaciones de hasta 50 dB en fachadas.

- Durabilidad constructiva, al eliminar condensaciones y humedades en los cerramientos.

- Revalorización del inmueble, al posicionarse en la vanguardia de la eficiencia energética.

Retos y limitaciones

No obstante, este modelo presenta desafíos importantes:

- Sobrecoste inicial de entre un 5 % y un 15 % respecto a una construcción convencional, aunque se amortiza en plazos de 8 a 10 años gracias al ahorro energético.

- Alta exigencia en el diseño y la ejecución, que requiere coordinación multidisciplinar y auditorías externas.

- Necesidad de mantenimiento especializado, sobre todo en los sistemas de ventilación mecánica.

- Complejidad en rehabilitación de edificios existentes, que en muchos casos se abordan bajo el estándar EnerPHit, adaptado a reformas profundas.

Situación en España

El avance de la arquitectura pasiva en nuestro país es cada vez más visible. La Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP), con más de mil socios, lidera la difusión y la formación en este ámbito. En 2023 se superaron los 200.000 m² certificados Passivhaus en España, un dato que confirma la consolidación del modelo.

Existen ejemplos destacados: colegios en Navarra y Cataluña, promociones residenciales en Madrid y País Vasco, o residencias de mayores en Castilla y León. Todos ellos demuestran que la arquitectura pasiva puede aplicarse a distintos usos, más allá de la vivienda unifamiliar.

Además, el marco normativo impulsa su crecimiento:

- El CTE exige desde 2020 edificios de consumo casi nulo (EECN), alineados con las directivas europeas.

- Programas como el PREE 5000 o los fondos Next Generation ofrecen subvenciones que alcanzan hasta el 80 % en actuaciones de rehabilitación energética.

Proyección de futuro

Las perspectivas apuntan a una mayor implantación de la arquitectura pasiva en España, con varias tendencias claras:

- Industrialización y prefabricación, que reducirán costes y plazos de ejecución.

- Integración digital, con sistemas de monitorización en tiempo real que permitirán ajustar consumos y mantener niveles óptimos de confort.

- Ampliación a diferentes tipologías, como hospitales, oficinas y edificios públicos, que ya han comenzado a apostar por este estándar.

- Rehabilitación masiva del parque existente, donde más del 80 % de los edificios tiene más de 20 años y un comportamiento energético deficiente.

La arquitectura pasiva representa un cambio de paradigma en la edificación. Su capacidad para combinar ahorro energético, confort interior y sostenibilidad medioambiental la convierte en una herramienta clave para afrontar los retos actuales y futuros del sector.

Con un parque inmobiliario envejecido y un marco normativo cada vez más exigente, apostar por soluciones pasivas no es solo una opción técnica avanzada, sino una estrategia de futuro para construir y mantener entornos más eficientes, saludables y sostenibles.